微短剧版“手撕鬼子”什么样?新抗战“神剧”被正式叫停

2025-07-22 南方娱乐网

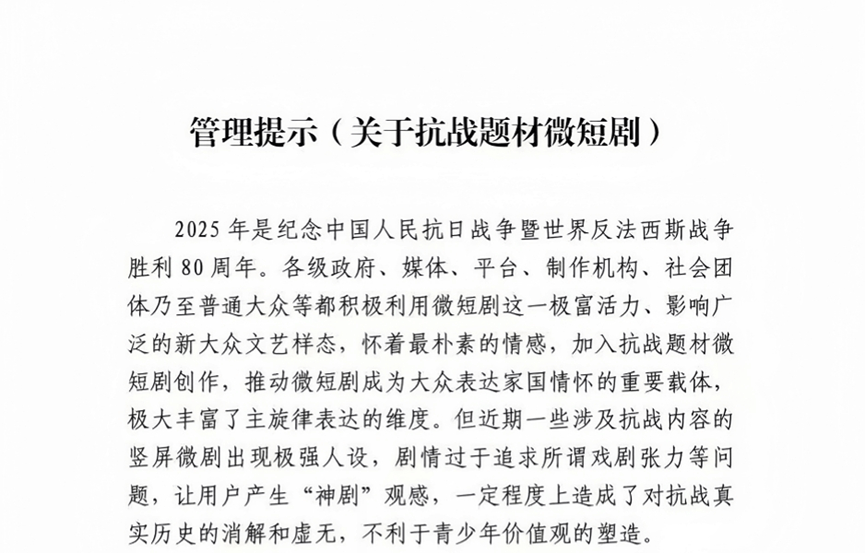

7月21日,有关部门发布《管理提示》,其中提到,近期一些涉及抗战内容的竖屏微剧出现问题。

一段时间以来,作为当下最具活力的大众文艺样式之一,微短剧成为许多机构、创作者的抗战题材创作选择,也丰富了主旋律表达的维度。

但《提示》也提到,部分抗战题材微短剧存在极强人设、剧情过于追求所谓戏剧张力等问题,让用户产生“神剧”观感,一定程度上造成了对抗战真实历史的消解和虚无。

为此重申了相关内容审核要求:避免将现代技术手段和知识技能粗暴嫁接到真实抗战情景,避免主角个人能力超强的悬浮设定,避免出现违背军事常识的“奇功”“神技”,摒弃“我方超人化、敌方弱智化”的幼稚化剧情,摒弃将家国叙事矮化为个人复仇的伪主题创作,杜绝缺乏历史逻辑的弘扬民族大义主题的创作模式。

一段时间以来,围绕抗日题材的微短剧创作,正在出现如曾经长剧一样的“神剧”潮。

部分剧情有明显的逻辑问题,比如《剿灭鬼子》一群村民靠着弹弓击溃日军,并在短暂速成武术之后把日军打得落花流水;《七七事变,师父让我下山》主角学武归来,一把大刀轻松斩杀诸多日军“桩子”;《烽火正当年》里,两个孩子正面轻松制服两名正规军……

这些剧情的创作本身存在高度“降智”,为了制造爽感把真实历史背景、军事常识和人物逻辑抛诸脑后;而过度娱乐化消费苦难,通过丑化和矮化日军表现胜利,本身是对抗战历史缺乏基本的理解和尊重。

很多剧情还假借抗战精神制造伪高潮,《火种》中为了硬扣“精神火种永不灭”的主题,让自尽后已经被埋的角色死而复生、从地下伸出手来;《重回1944:我在东北打鬼子》男主带着现代全套设备穿越,但为了证明自己来自未来,愣是在1944年上网搜出了日本投降视频……

当抗战成为娱乐的噱头,也就失去了表现历史、致敬先烈的意义,而成为一场“流量生意”。

根据DataEye数据,多数抗日剧集的热度值相对有限,一般在1500万以下,仅有极少数能突破2000万;但需要看到,微短剧不乏大龄受众,与传统抗日神剧观众其实有不小的重合,他们会成为该类型微短剧的稳定受众,也吸引部分创作会倾向于此类内容。

但以目前市面上多数微短剧的创作周期和成本,打造精品的难度很大。

一方面,大多数微短剧的剧本创作周期不超过一个月,这就决定了其不可能如传统长剧创作一样进行史料采集和田野调查,而存在于编剧的空想,甚至部分为了寻求流量而加入各种脑洞大开的情节。

另一方面,微短剧很难真实呈现抗战期间战斗的烈度,甚至无论服装还是道具,大多都显得潦草,服装统一为新道具服,而《暗夜玫瑰》的驳壳枪在拍摄特写时,甚至出现了明显的塑料产品合模线。

事实上,许多微短剧在表现抗战题材时存在的问题,都是曾经整治抗战“雷剧”时的老问题。也相关部门的要求也说明,相关创作需要有足够的精神和理念支撑,才能真正做出好作品,不负先烈,尊重历史。

目前不少较为严肃的抗战类微短剧创作,都获得了相关单位的指导,比如在新华社客户端播出的《山河回响》,得到了陕西省委宣传部和陕西省广播电视局的指导;《这世间如你所愿》得到北京广电局和北京广播电视台指导等。

此次新规之后,抗战微短剧的市场或将为之一新,也可以期待有更多真正有表达、有热忱的好内容与观众见面。