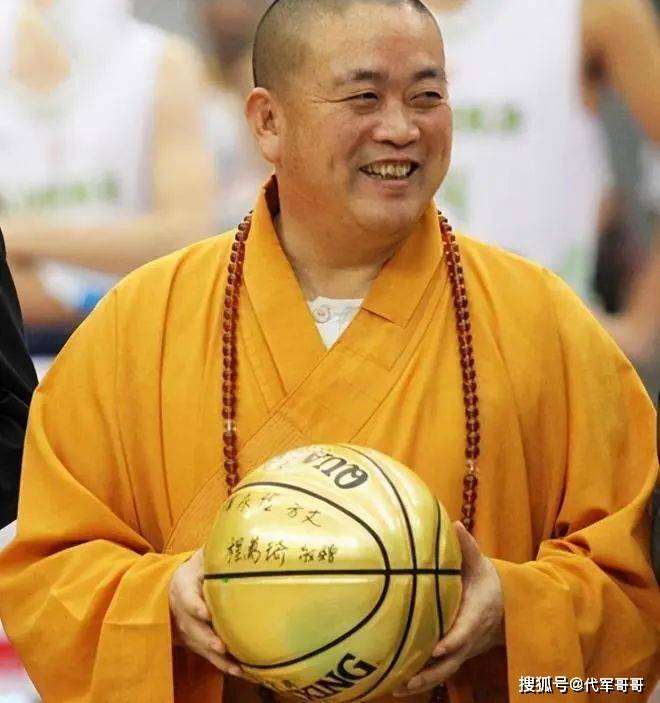

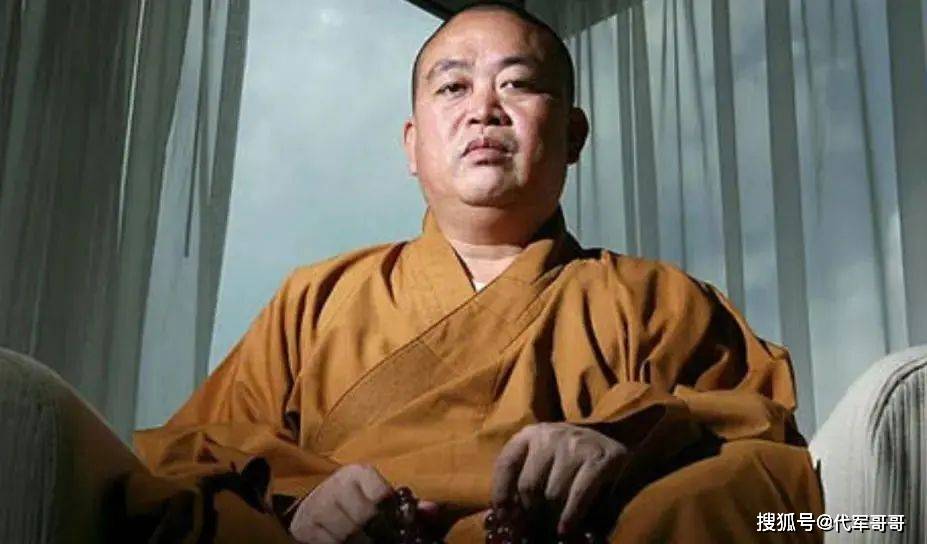

揭秘释永信的商业帝国:曾花4.5亿买地,名下18家企业

2025-07-28 南方娱乐网

在互联网信息爆炸的时代,关于宗教界人士的传闻往往容易被放大和曲解,少林寺方丈释永信便是其中颇具争议的一位。尤其是 “商业帝国” 这一标签,如同一个巨大的漩涡,将他推向舆论的风口浪尖。从流传甚广的 4.5 亿买地传闻,到名下 18 家企业的说法,每一个字眼都牵动着公众的神经。今天,我们就拨开迷雾,探寻这些传闻背后的真实情况。

4.5 亿买地传闻:是商业扩张还是另有隐情?

“释永信花 4.5 亿买地” 的消息曾一度在各大社交平台和新闻客户端刷屏,标题中 “天价”“方丈买地” 等字眼极具冲击力,让不少人下意识地将其与个人商业扩张联系起来。但如果深入了解事件的来龙去脉,就会发现事实并非如此。

这笔土地交易的主体并非释永信个人,而是少林寺下属的一家文化发展公司。该公司成立的初衷便是为了更好地整合少林文化资源,推动文化产业的良性发展。而所购地块位于嵩山少林寺景区周边,地理位置得天独厚,与少林文化的发源地紧密相连。根据公开的规划方案,该地块将被用于建设一系列与传统文化相关的设施,包括可容纳数百人的禅修中心,供游客和信众体验禅意生活;传统文化展示区则会通过文物陈列、多媒体互动等方式,系统展示少林武术、佛教艺术的发展历程;此外,还会配套建设非遗传承工坊,邀请民间手工艺人在此传授与少林文化相关的技艺。

更重要的是,这笔交易并非一蹴而就,而是经过了层层严格的审批。从土地规划用途的审核,到项目可行性的论证,再到资金来源的公示,每一个环节都遵循着相关的法律法规和行业规范。该公司负责人在接受采访时曾表示,这笔投资的核心目的是 “让少林文化有更广阔的展示和传承空间,而不是追求商业利润”。因此,将其简单解读为释永信个人的商业行为,显然是对事件背景和初衷的误解。

名下 18 家企业:是实际掌控还是名誉任职?

另一个引发热议的话题,便是 “释永信名下有 18 家企业” 的报道。这一说法乍一听确实令人惊讶,毕竟在大众的固有印象中,出家人应潜心修行,与商业场域保持距离。但当我们逐一梳理这些企业的性质和释永信在其中的角色时,便能发现其中的关键信息。

这些企业涵盖的领域其实都与少林文化有着千丝万缕的联系,包括武术文化传播公司、影视传媒公司、文化旅游开发公司等。比如其中一家武术文化传播公司,主要业务是组织少林功夫表演团进行国内外文化交流,多年来已在全球数十个国家和地区开展过演出,成为传播中国武术文化的重要名片;还有的公司专注于少林相关文创产品的研发,将传统元素与现代设计相结合,推出的禅意服饰、文创摆件等深受市场欢迎。

而释永信在这些企业中的身份,大多是名誉董事长或文化顾问。作为少林寺的方丈,他是少林文化的核心代表之一,其身份本身就具有强大的文化符号意义。企业邀请他担任名誉职务,更多的是希望借助他对少林文化的深刻理解和影响力,为企业的文化导向把关,确保在商业运作过程中不偏离传承文化的初心。从企业的工商登记信息和实际运营情况来看,这些企业的日常管理和决策均由专业的管理团队负责,释永信并未参与具体的商业运营,所谓 “实际掌控” 的说法缺乏事实依据。

商业运作背后:是为了利益还是文化传承?

少林寺的商业运作模式,其实从多年前就开始引发讨论。有人认为,寺院本应是清静修行之地,过度涉足商业领域难免沾染铜臭味,违背了佛教 “少欲知足” 的教义;但也有不少人认为,在现代社会,传统文化的传承不能固步自封,需要借助合理的商业手段扩大影响力,让更多人了解和喜爱。

从少林寺近年来的实际运作来看,商业收益的用途其实有着明确的指向。首先,寺院的修缮和维护是一笔不小的开支。少林寺作为国家级文物保护单位,许多建筑已有上千年历史,需要定期进行修复加固,仅 2023 年用于古建筑修缮的费用就超过了 3000 万元。其次,僧人的生活保障、佛学院的教学经费也需要稳定的资金来源。少林寺佛学院每年培养数十名年轻僧人,涉及佛学、哲学、外语等多门课程,教学设备的更新、师资的聘请都需要资金支持。

更重要的是,大量资金被投入到文化传承项目中。比如,少林功夫的传承与推广方面,不仅在国内开设了多家公益性武术培训班,还在海外设立了数十所少林文化中心,免费传授少林武术和养生理念;在非物质文化遗产保护方面,投入资金整理了大量少林武术古谱,拍摄了系列纪录片记录老拳师的技艺;此外,还积极开展公益活动,在贫困地区援建希望小学,为灾区捐款捐物等,仅 2022 年就投入公益资金超过 5000 万元。

当然,不可否认的是,在商业运作过程中,确实出现过一些争议事件,比如个别合作项目过度商业化、部分周边产品质量参差不齐等。对此,少林寺也在不断加强内部管理,规范合作流程,出台了《少林文化产业发展规范》,对合作企业的资质、项目的文化属性提出了更严格的要求。

理性看待争议:文化传承需要包容与发展

释永信的 “商业帝国” 传闻,很大程度上是信息碎片化传播导致的误读。在快节奏的传播环境中,人们往往容易被标题吸引,而忽略了对事件全貌的了解。将寺院的集体行为等同于个人行为,将文化传承的商业手段曲解为追逐利益,这些都不利于我们客观认识少林文化的发展现状。

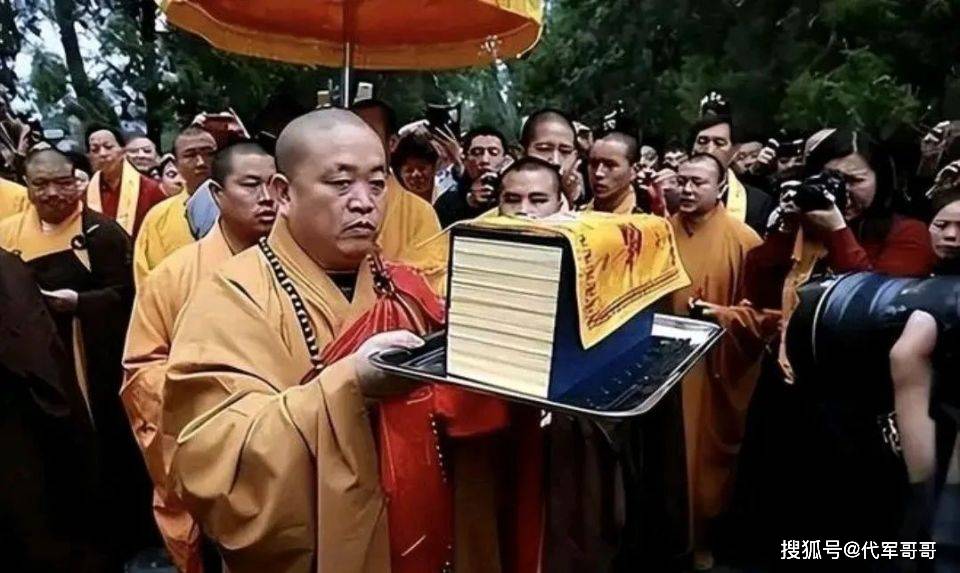

少林文化作为中国传统文化的瑰宝,历经千年传承至今,本身就具有强大的生命力。在当代社会,如何让这一古老的文化焕发出新的活力,是一个需要不断探索的课题。释永信及其团队所做的尝试,或许存在争议,但从本质上来说,是希望在坚守文化内核的同时,找到一条与现代社会相适应的传承之路。

未来,我们更应该关注的是,如何建立更完善的监督机制,让传统文化的商业运作更加规范透明;如何在商业利益与文化本真之间找到平衡,让少林文化既能 “走出去”,又能 “守得住”。毕竟,保护和传承好这些珍贵的文化遗产,才是对历史和未来最好的交代。