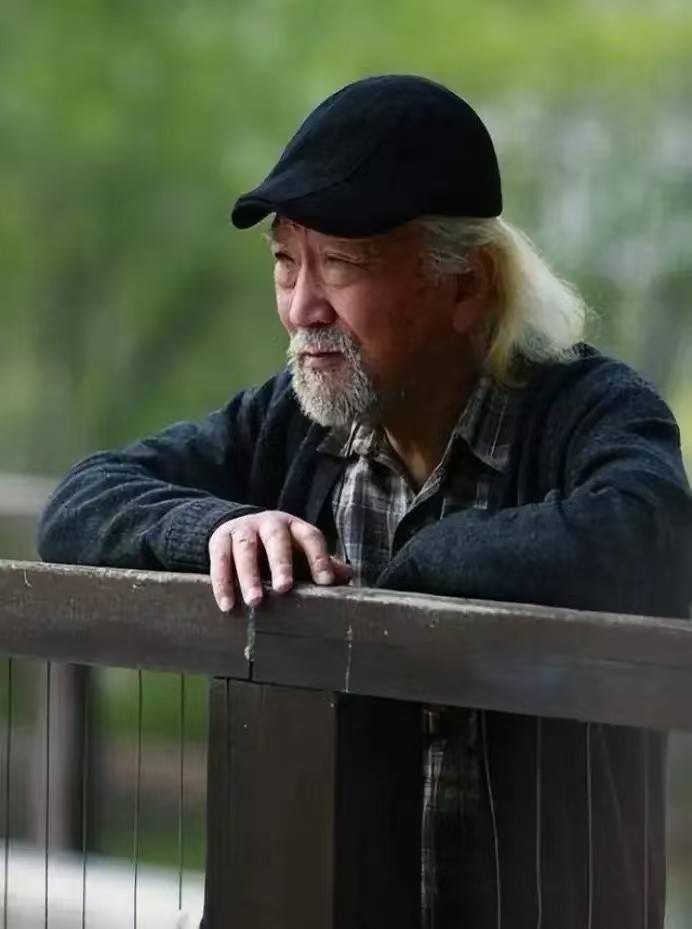

李保田79岁还在坚持三大原则:拒广告、断“铁三角”、缺席儿婚礼

2025-08-23 南方娱乐网

在娱乐圈这个充满了人情、利益和资本交织的大染缸里,要想长久生存,要么圆滑,要么妥协。但偏偏有这么一个人,七十九岁了,依旧坚持自己那股“倔”劲儿——不接广告,不凑“铁三角”,连儿子的婚礼都能缺席。他就是李保田。

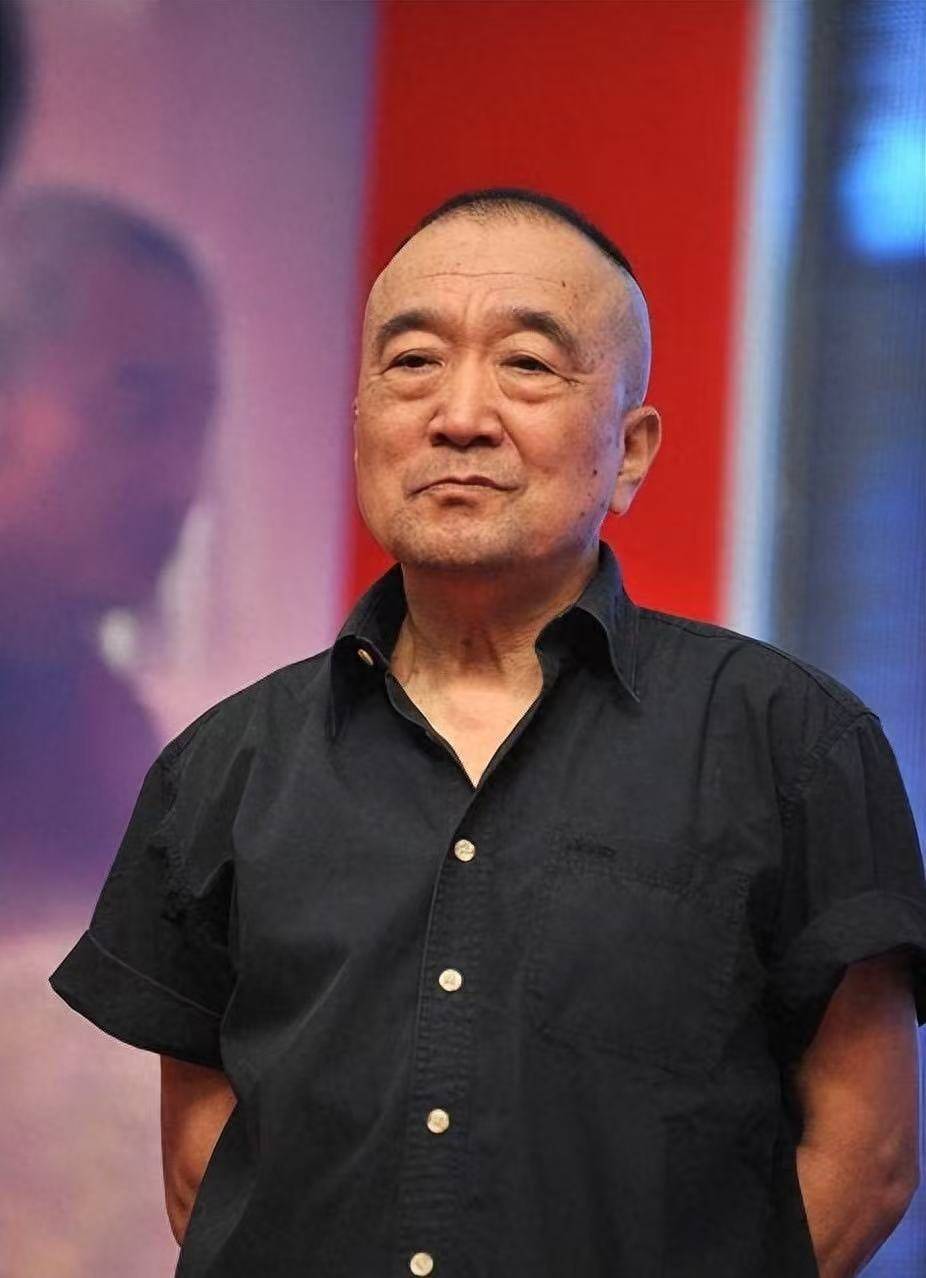

很多人把李保田称作“老顽固”,但换个角度看,敢活成他的样子的人并不多。李保田,1946年生于江苏徐州的一个普通干部家庭。父亲是部队干部,母亲在妇幼保健院工作,家境虽不宽裕,却也充满了书香气息。与其他孩子喜欢打弹弓、放风筝不同,李保田从小就对戏曲产生了浓厚兴趣。

十四岁那年,他不顾家人反对,跑到梆子剧团学习戏曲,唱腔、身段、台步一从头学起。父亲最初不赞成,觉得学戏没前途,但李保田固执己见,最终还是得到了父亲的允许。在剧团待了六年,他把一身基本功练得扎实。命运的转折随之而来——父亲去世、弟弟因车祸离世,他承担起了照顾母亲的责任,也开始学画,寄托对家人的思念。

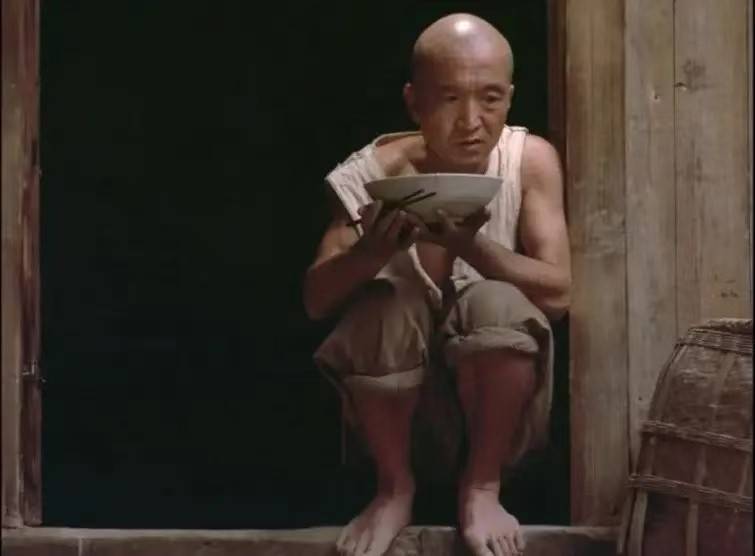

1978年,李保田考入中央戏剧学院导演进修班,系统学习表演和导演。毕业后,他选择留校任教,直到1983年才接拍了人生中的第一部电影《闯江湖》,正式迈入影视圈。90年代初,张艺谋找他出演《菊豆》中的杨天青,与巩俐对戏。尽管当时剧组认为他年纪偏大,但李保田一试镜,导演便决定让他出演。之后,他们又合作了《摇啊摇,摇到外婆桥》和《有话好好说》。从正派到反派,他的角色演绎总能让人信服。

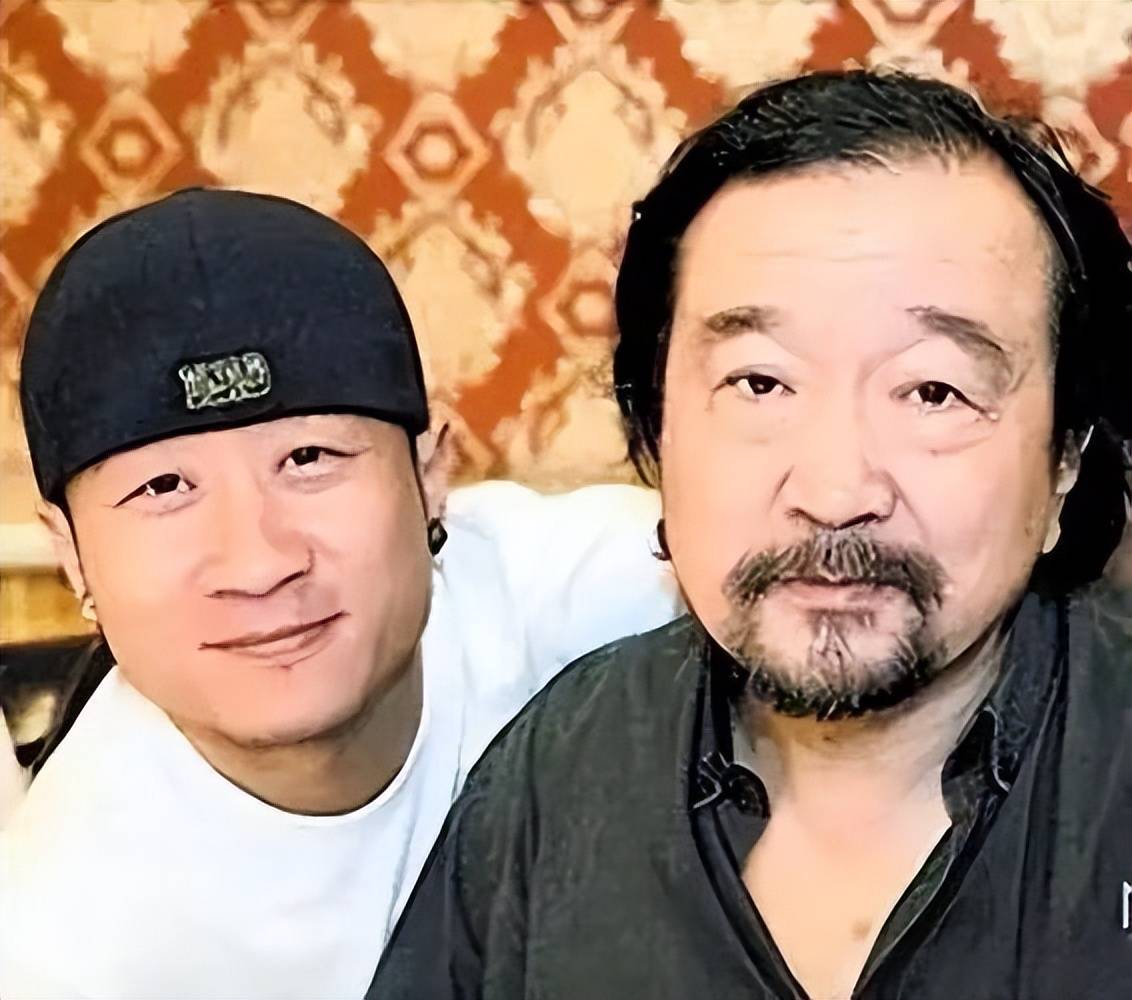

1992年,他在《葛老头》中出演一位70多岁的老人,凭借精湛的肢体表演和细腻的细节表现,深深打动了圈内外人士。而真正让全国观众记住他的,是1996年开播的《宰相刘罗锅》。剧中李保田、张国立、王刚的“铁三角”组合,成为了观众心中的经典。

然而,戏外的他们并不像剧中那么融洽。王刚因爱好古董收藏常常迟到,影响剧组进度;张国立虽然人情世故,但李保田觉得迟到就是不专业。当导演提议拍续集时,李保田看了剧本后直言不合,认为续集会毁掉口碑,因此拒绝出演,而张国立和王刚则答应了续集。这一拒绝,意味着他与“铁三角”的告别。从那时起,李保田公开表示,有些人这辈子再也不会合作——圈内人心知肚明,这话是在指谁。

《宰相刘罗锅》大火后,李保田的代言邀约纷至沓来,代言费甚至高达上千万。但他一概拒绝。他认为,自己从未使用过的产品不能轻易代言,这对观众不负责任。酒类广告?他不喝酒;药品广告?他没用过。他认为,演员的职责是演好戏,而代言则可能消耗公众对角色的信任感。虽然这种坚持在今天看来有些理想化,但放在90年代的娱乐圈,简直是逆行。

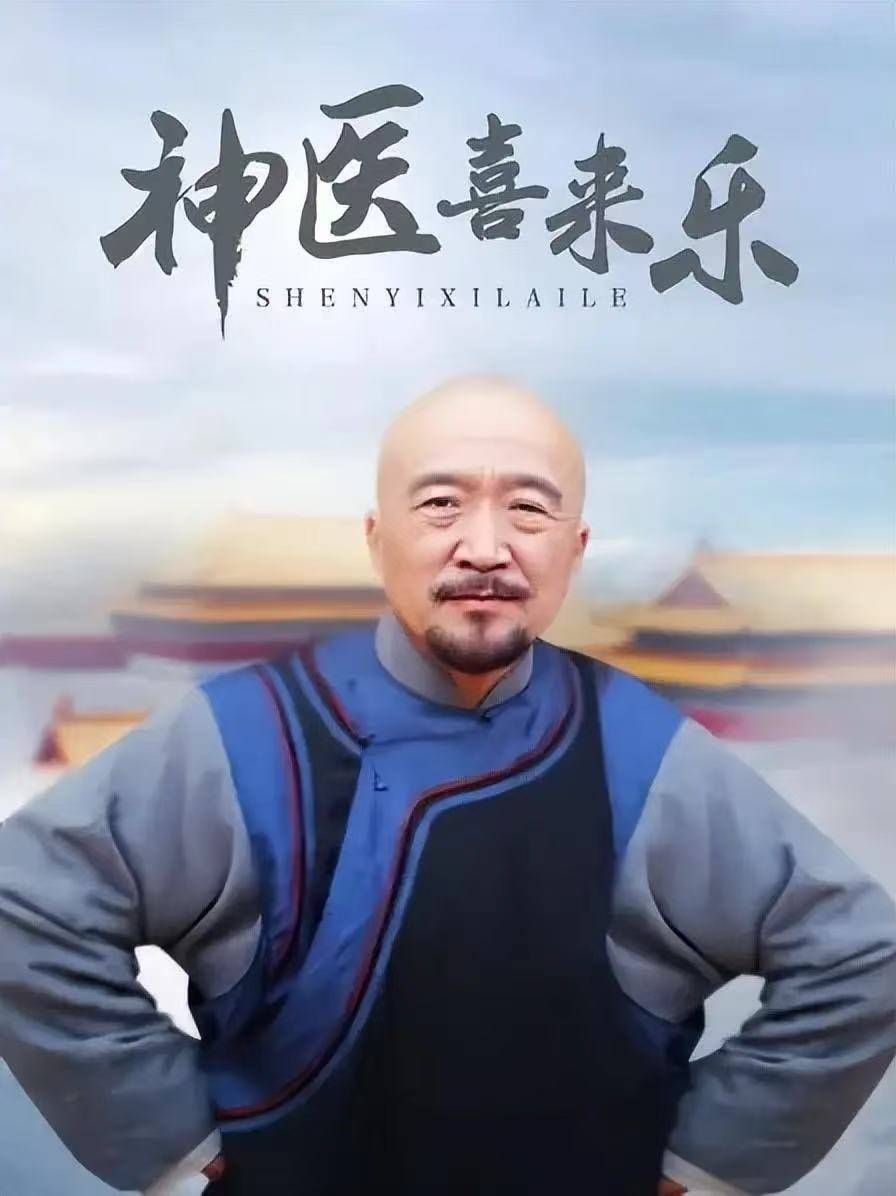

2003年,李保田凭借《神医喜来乐》迎来了事业的新高峰。两年后,他接拍《钦差大臣》,并担任艺术总监。然而,签约时明确约定的30集,最后硬生生加到了33集,多出的几集内容完全是为了增加广告插播。李保田看不下去,直接将制片方告上法庭,凭合同赢得了官司。虽然这场官司他赢了,但圈内的“江湖”却开始对他冷眼相待。十几家公司联合封杀,说他耍大牌、压榨年轻演员,甚至拿出《宰相刘罗锅》续集拒绝出演的事作为黑料。此后,他的戏约急剧减少,许多圈内人开始避而远之。

但李保田从未后悔过,他依然坚持自己的原则,在他看来,戏就是一切。2009年,儿子李彧结婚时,李保田并未出席。那时,他正在拍摄《永不回头》,剧组提出是否可以调档,他拒绝了。理由很简单——拍戏期间不能随便请假。这一举动引发了外界的关注,大家纷纷猜测父子关系不和。事实上,李保田和儿子之间确实有过分歧——李彧曾想进入演艺圈,李保田则坚持让他先读书,认为没有基础就不要轻易尝试。后来,儿媳陈砚琳的调解使得父子关系有所缓和,但李保田依旧认为,感情无需通过形式来表现,心里有就足够。

被封杀后,李保田的作品越来越少。2010年后,他几乎淡出了荧屏,转而专注于绘画和书法,定居山东,过上了低调的生活。偶尔接受采访时,他也曾说过:“有好剧本我就演,没有就不勉强。”现在,七十九岁的李保田依然坚持自我,不接广告、不混圈、不迎合流量。这种人,在今天的娱乐圈几乎成了濒危物种。

有人说他“轴”,也有人说他是“清流”。但无论外界如何评价,他用几十年的坚持,给出了自己的答案——名和利可以舍,规矩不能丢。