姚向黎:教出蔡国庆许亚军等学生,曾是北影厂的当家花旦,再婚嫁著名导演,78岁却惨死于儿子之手

2025-10-06 南方娱乐网

提起上世纪五十年代的北影厂,人们大多能叫出于蓝、田华的名字。可在那个年代,还有一位女演员,风头一度盖过她们。她就是姚向黎。

她的眼睛大而明亮,笑起来带着一股书卷气。银幕上,她演过农家妇女,也演过地下党员,甚至在第一部反特片里出演过“女特务”,成了观众记忆里的新鲜面孔。

后来,她转身为人师,蔡国庆、许亚军、钟浩都曾是她的学生。

美貌、才华、名气,她都曾拥有。

坚韧、善良、母性,她一样不少。

可就是这样一个女人,却在晚年迎来最残忍的命运,78岁时,倒在自己小儿子的刀下。

“母爱没有错,但溺爱会要命。”这是很多朋友在她离世后留下的一句评语。

那么,姚向黎的一生,到底是如何从鲜花掌声走向血腥悲剧的?

1925年,辽宁沈阳一个军人家庭里,出生了一个白白净净的小娃,取名姚品兰。父亲姚雄,毕业于某军校,曾赴日学航空,后来在新疆组建航校,当上校长。那是个家境殷实、前途光明的军人之家。

九一八事变后,姚家背井离乡,迁到乌鲁木齐。小品兰在那里上学,个子高挑,眼睛明亮,很快成了学校文艺演出的骨干。

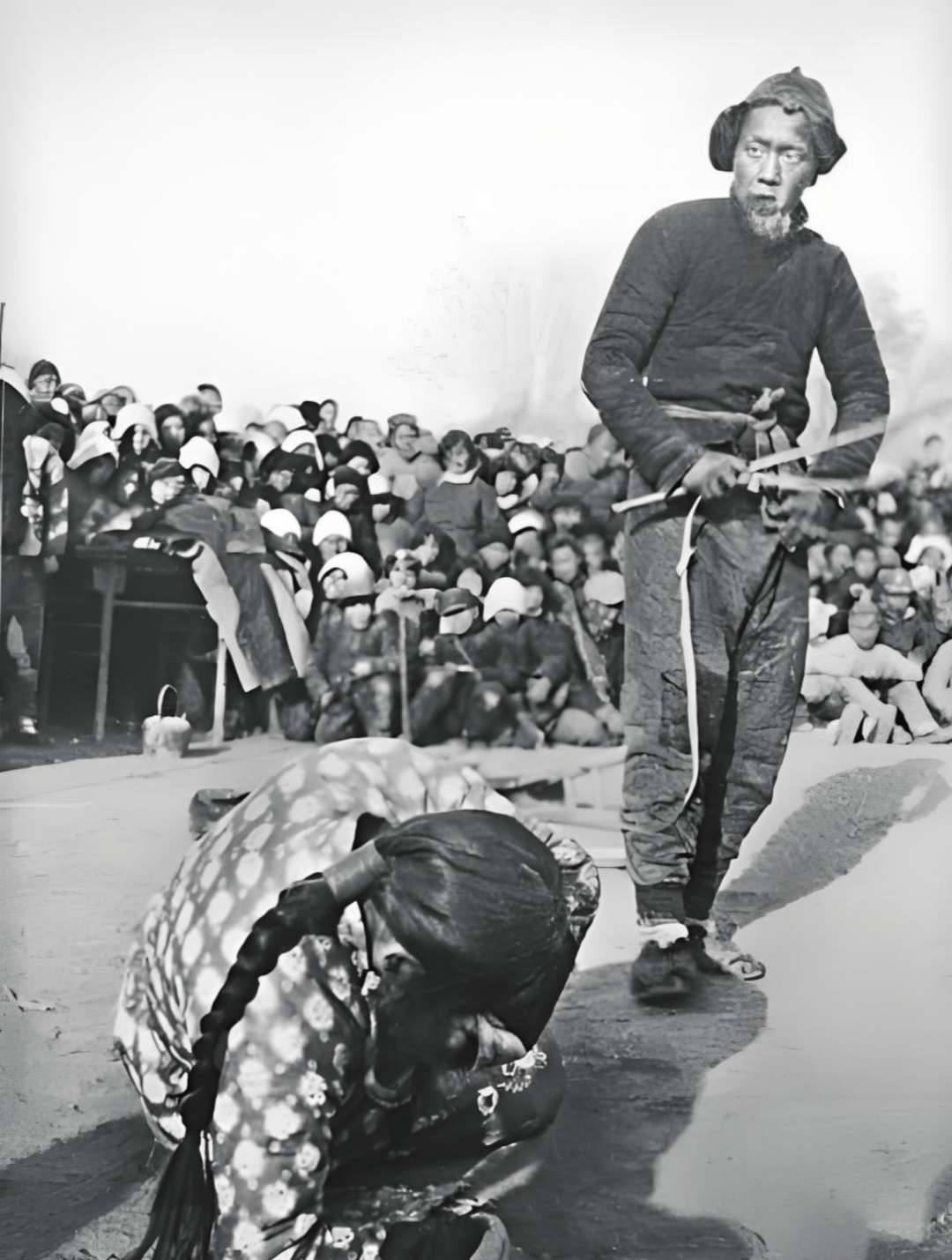

她常在舞台上演街头剧《放下你的鞭子》,喊出那句“中华儿女到了最危险的时候”时,嗓音嘹亮,眼泪直流。

可是,父亲姚雄因政局动荡被盛世才怀疑,惨遭杀害。那一年,她才18岁,家中顶梁柱轰然倒塌。

少女的心被击碎,却也从此多了一股倔劲。舞台成了她的避难所,她要用演出,和这个残酷的世界对抗。

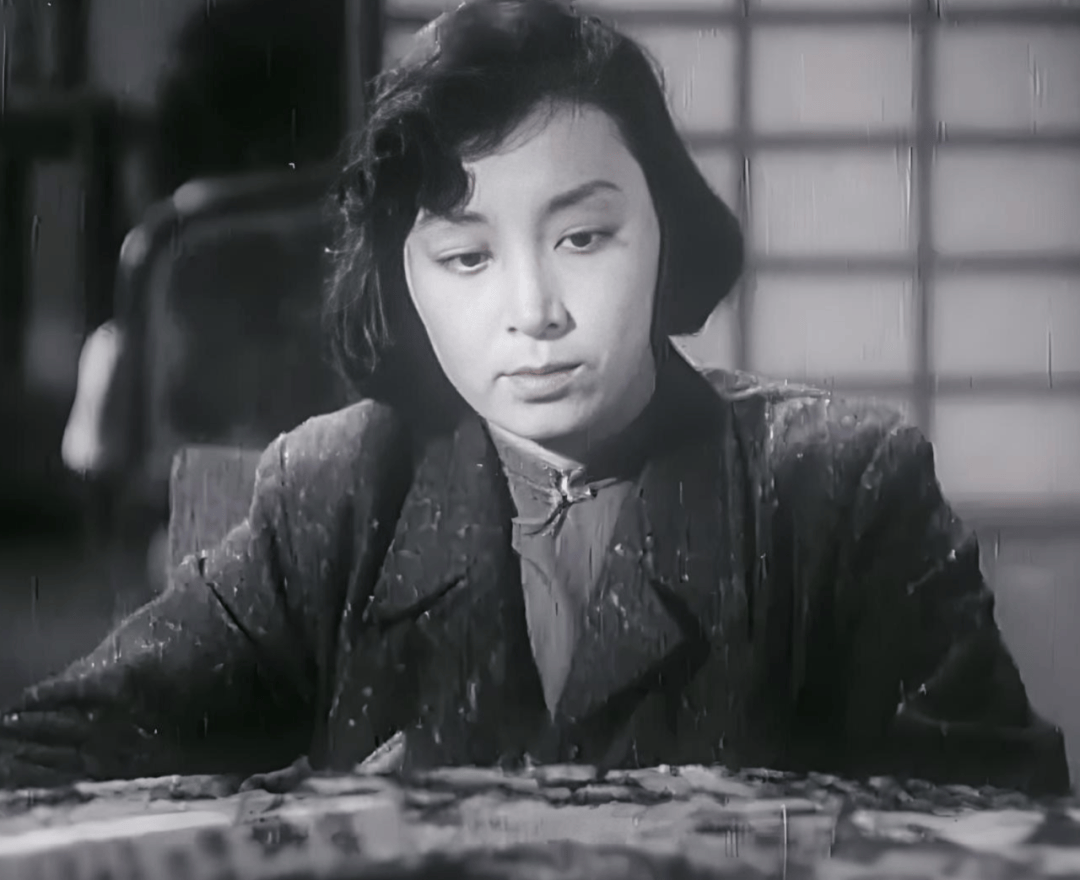

1949年,东北电影制片厂准备拍摄《无形的战线》,导演挑演员时,看中了姚品兰的眼神,含蓄又坚定。

她被安排饰演女特务崔国芳。不同于妖媚阴狠的传统形象,她演出的特务身上,有挣扎、有痛苦,最终弃暗投明。影片一上映,她一夜成名,并改名为姚向黎。

进入50年代,她被调入北京电影制片厂,很快成为当家花旦。

“民主青年进行曲”里的宋蓓华,“新儿女英雄传”里的杨小梅,“一贯害人道”里的徐凤生,都因她的自然表演打动人心。

《大众电影》封面上出现过她的笑容,和周总理一起出国访问,还见过卓别林。那时,她比于蓝还更红,走在街头会有人认出她来。

可就在事业最盛的时候,她结婚了。丈夫韩世翼是留苏学者,性格温和,知识渊博。

他们育有三个儿子,生活虽紧巴,却也温馨。姚向黎甚至为了家庭,渐渐放弃了更多演出机会。

她常说:“母亲才是我最大的角色。”

没想到,这句话后来竟成了她命运最沉重的伏笔。

上世纪60年代,运动风暴席卷而来。韩世翼因“历史问题”被po害,最终含冤去世。姚向黎成了寡妇,独自带着三个儿子艰难过日子。

为了养家,她在中戏当老师。午饭只买半个馒头,另一半留给晚上,衣服补了又补。

大儿子病重时,她骑着自行车带他去医院,听孩子问:“妈妈,我会死吗?”她眼泪倒流,却笑着说:“会好的。”

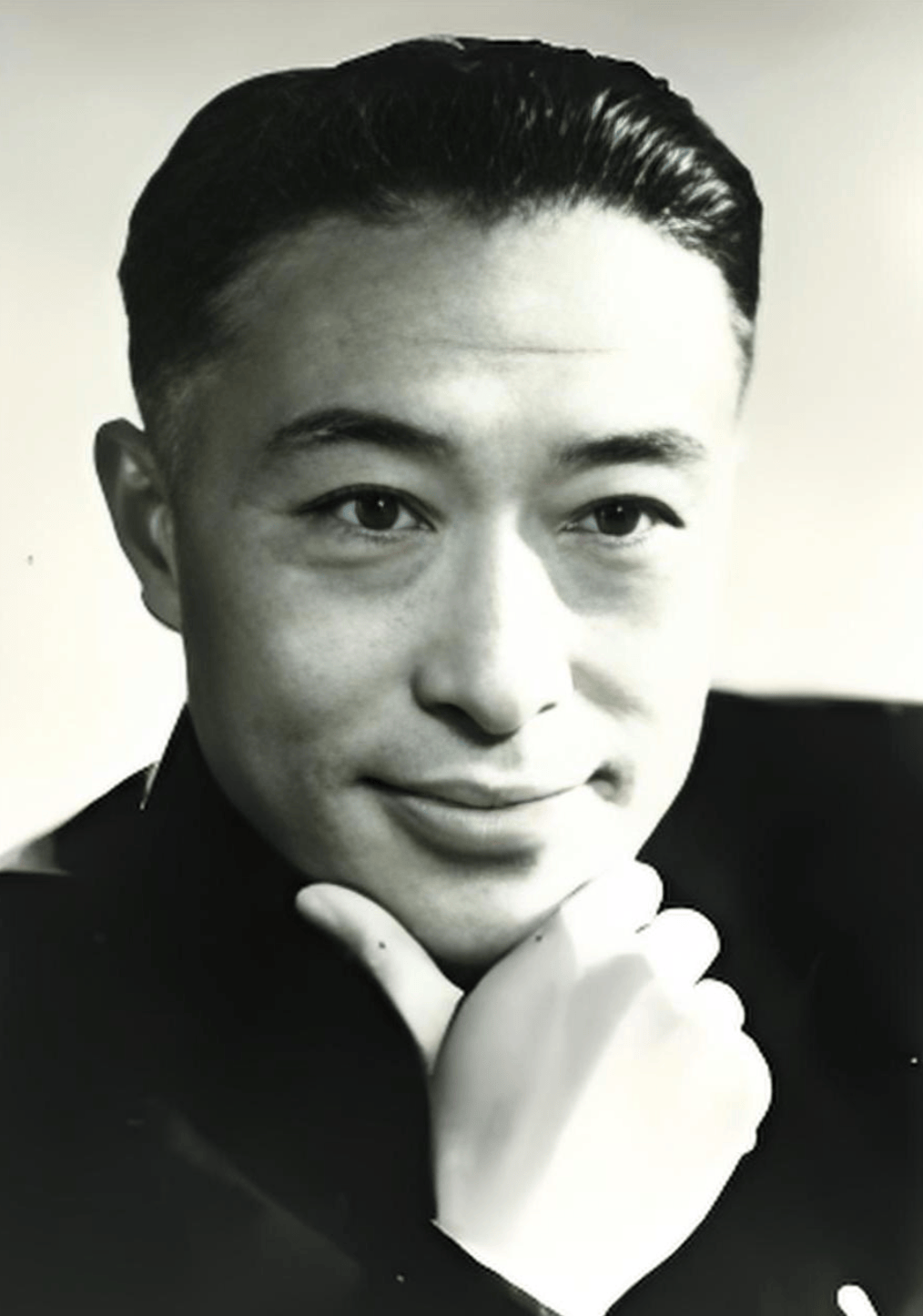

命运并非全然冷酷。她在北京遇见了当时很有名望的导演赵明。

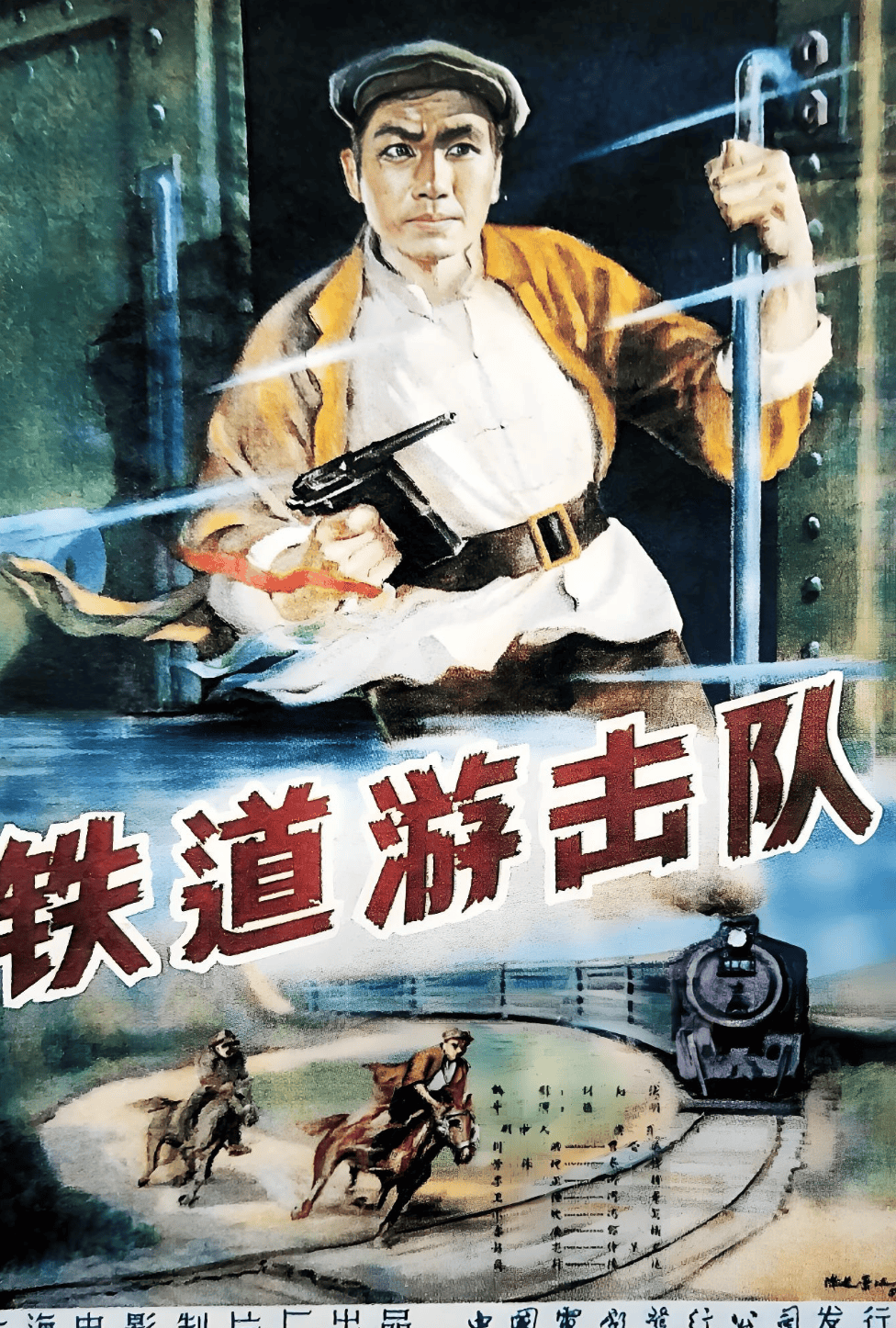

赵明执导过《三毛流浪记》《铁道游击队》,是当时电影圈的大咖,还是北京电影学院的副院长。赵明的妻子早逝,他带着一儿一女。

孩子们并不情愿,但两人还是结了婚。两个失去伴侣的人走到一起,成了拥有5个孩子的夫妻。夫妻俩在琐碎与争执中守住了一份体面的温暖。

外人看来,她的日子重新安稳下来。可姚向黎心里明白,真正能让自己安心的,不是名声,不是婚姻,而是那些在她眼皮底下长大的孩子们。”

“我演过的角色会被替代,但我教的学生,会一直演下去。”姚向黎常对同事这样说。

她在中戏教表演,眼光锐利。一次到学校工厂采风,她看见一个姑娘,觉得神似田华,就推荐她去剧组给田华做替身。

这个姑娘叫刘尚娴,后来考上北影,主演了“英雄儿女”。可以说,刘尚娴的演艺之路,是姚老师打开的。

1976年,中戏开设儿童剧演员班,姚女士当班主任。班里学生蔡国庆,因为太过清秀被嫌“不像工农兵”。

他沮丧时,姚老师让他演小战士,告诉他:“你要勇敢。”这份鼓励,成了蔡国庆心里的种子。

许亚军、钟浩、任冶湘,她都能一眼看到优点,引导他们走出特色。学生们后来回忆:“姚老师不只是教我们演戏,她教我们做人,要真诚、要坚韧。”

那段日子,她仿佛找到了新舞台。只是,舞台下的家庭,却一点点走向失序。

姚向黎的三个儿子,命运各不相同。

大儿子患了白血病,早早就走了,二儿子因高考没考上精神失常。小儿子从小就贪玩,少年时混迹社会,打架斗殴,进了监狱。

每次,他一出事,母亲都千方百计去营救。赵明劝过她:“不能纵着,他要自己长大。”后者只摇头:“是我没照顾好他。”

丈夫去世后,她彻底失去依靠。晚年靠退休金过活,却还要养着不成器的小儿子。他向她要钱买烟买酒,她舍不得花在自己身上,却从不拒绝儿子。

2003年的一天,小儿子再度伸手要钱。姚向黎说:“这些钱留给你哥哥养老。”一句话惹怒了他。刀子举起,母亲倒在鲜血之中。片刻后,儿子自尽。

78岁的姚向黎,结束了一生的善良和忍让。那一夜,北京的一间普通居民楼里,响起的不是掌声,而是警笛。

她让人想起托尔斯泰《复活》里的卡秋莎,那个曾经明亮善良的姑娘,因为命运与社会的裹挟,一步步被拖向深渊。

不同的是,卡秋莎在最后得到了救赎,而姚向黎,却没能迎来转身的机会。

姚向黎的故事并非孤例。李双江、梦鸽的儿子李天一,同样在溺爱中长大。

年少开宝马,打人劳 教,父母护短;17岁因轮奸案入狱10年。2023年出狱改名,没多久又传出豪赌风波。李双江八十多岁,还要四处演出为他善后。

姚向黎的小儿子持刀弑母,李天一让父母晚节不保。不同家庭,相同结局。过度的爱,成了毁灭的源头。

荣格说过:“潜意识中未被认识的东西,终将以命运的方式重演。”那些被父母替代的责任,最后都要以悲剧的方式偿还。

姚向黎的一生,像是一部大悲剧。

年轻时,她是银幕上光彩照人的花旦;中年,她是教书育人的良师;晚年,却成了母爱失衡的牺牲者。

她留给世人的,不止是影像和学生的记忆,更是一面镜子。镜子里写着:爱要有底线,教育要有分寸。

正如蒙田所说:“最残忍的枷锁,往往是由爱铸成的。”姚向黎的一生,便是这句话的注脚。