熬过8年抑郁,49岁北大硕士毕业,54岁依然单身,被誉为“最帅康熙”的TVB演员马浚伟,如今怎么样了

2025-10-09 南方娱乐网

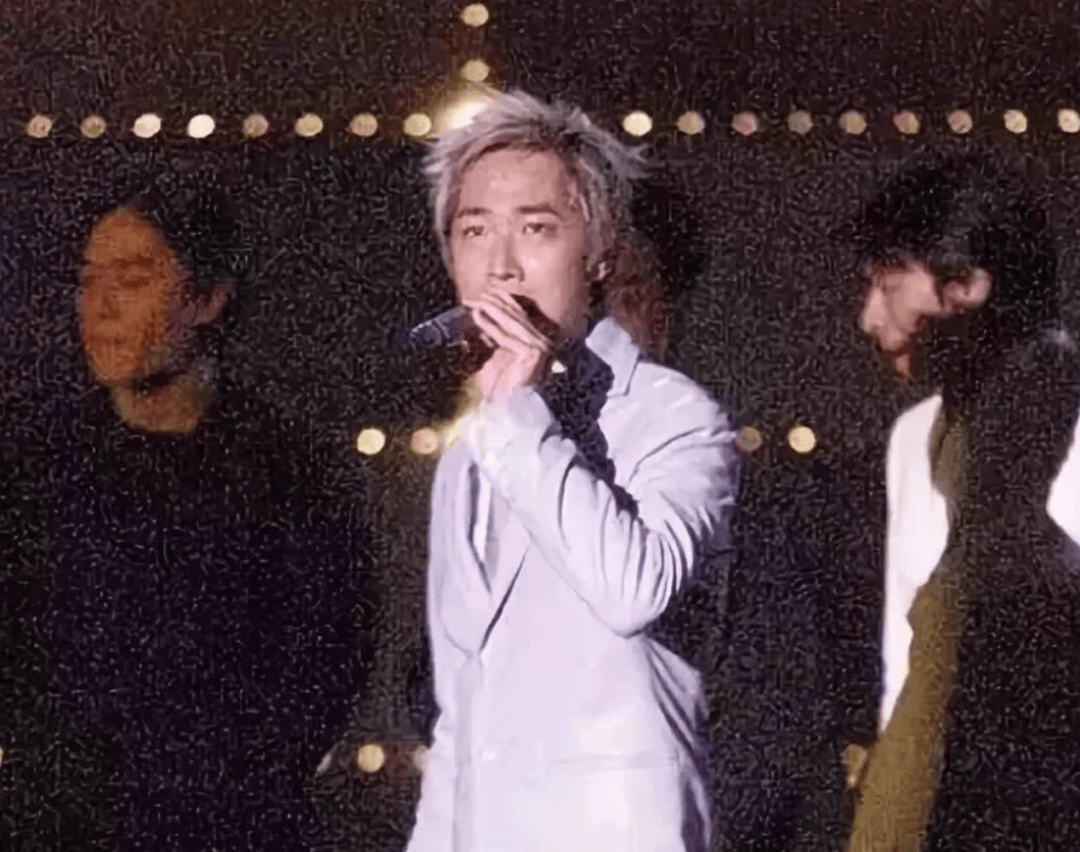

1998年,一位眉眼清澈、气度天成的少年皇帝闯进了港剧观众的心。

《鹿鼎记》里的康熙,温润中透着锋芒,笑容里藏着算计,眼神里却仍有少年真意。金庸看了都拍板:“他演的最像原著。”

这个“最帅康熙”,就是马浚伟。那一年,他才27岁。

只是,戏里的少年天子一生顺风顺水,戏外的他,却要穿越漫长低谷,才活成今天的模样。

马浚伟出道时,并不是演员,而是歌手。可真正让他“封神”,是从《鹿鼎记》开始。

那部剧独创用话剧化的方式刻画人物心理,台词咬字、情绪节奏、眼神控制,对演员都是硬仗。那时的马浚伟,没有经验,就用死磕的办法,一遍遍推敲康熙的情绪走向。

结果,观众看到的少年皇帝,有帝 王的威仪,也有和韦小宝之间的真心兄弟情。那个时代没有“CP”一说,但“玄桂”这对君臣组合,直接成了港剧史上的友情标杆。

此后,他一路在古装戏里披荆斩棘——“洛神”里的曹植,“帝女花”里的周世显,“金牌冰人”里的全家福,每个角色都细腻鲜活。外界评价他——干净、贵气、书卷气,是古装才子的最佳模板。

可谁能想到,这位银幕上的翩翩公子,其实是从最底层走出来的。

1971年,他出生在深水埗公屋,家里七口人挤在小小的房间。父亲是九龙巴士司机,母亲在制衣厂做女工,生活拮据到不能再拮据。

6岁那年,母亲确诊鼻咽癌,他半夜被父亲叫醒帮忙照顾母亲是常事。14岁,他在雪糕店打工;16岁,去图书馆当管理员,放学就赶去兼职,熬到深夜回家。

中学毕业,他原本可以直升香港理工,却因付不起一万多港元学费放弃,去化工厂做销售,拿下全公司第一,还被叫作“业务界黎明”。

唱歌是他唯一的浪漫。44次歌唱比赛的失败,并没有打垮他,第45次,他凭《李香兰》夺冠,签约华纳唱片。

然而,公司一句“不是克勤,不是学友,不是黎明,他是马浚伟”的宣传语,让粉丝群体集体反感,他走到哪都是嘘声。

最尴尬的一次,是慈善晚会,主持人介绍他是“那个像黎明的人”,全场倒彩,他唱到眼泪打转。

两年后合约结束,他准备彻底回归普通上班族。然而,命运没有关死他的门,TVB的贵人曾励珍向他伸出了手。

从跑龙套到男一号,《鹿鼎记》是他的翻身仗。然而,就在事业刚起色时,母亲病情恶化。

他苦苦劝母亲接受高风险手术,手术当天,母亲抓着他的手问:“你是不是要我死?”那一刻,他几乎崩溃。

手术虽然顺利,却在几个小时后因并发症离世。

巨大的自责让他掉进了情绪的深渊。抑郁、惊恐障碍像潮水般袭来——手抖、呼吸困难、头晕,随时可能发作。

喝酒成了唯一的麻醉方式,一晚三四打啤酒下肚,吐空了再继续。最黑暗的时候,站在高楼边,他想到了父亲和家人,才收回脚步。

这段抑郁持续了整整八年。靠药物、运动、信仰,他才慢慢走出来。走出阴霾的那一刻,他决定追回前半生被迫搁浅的梦想。

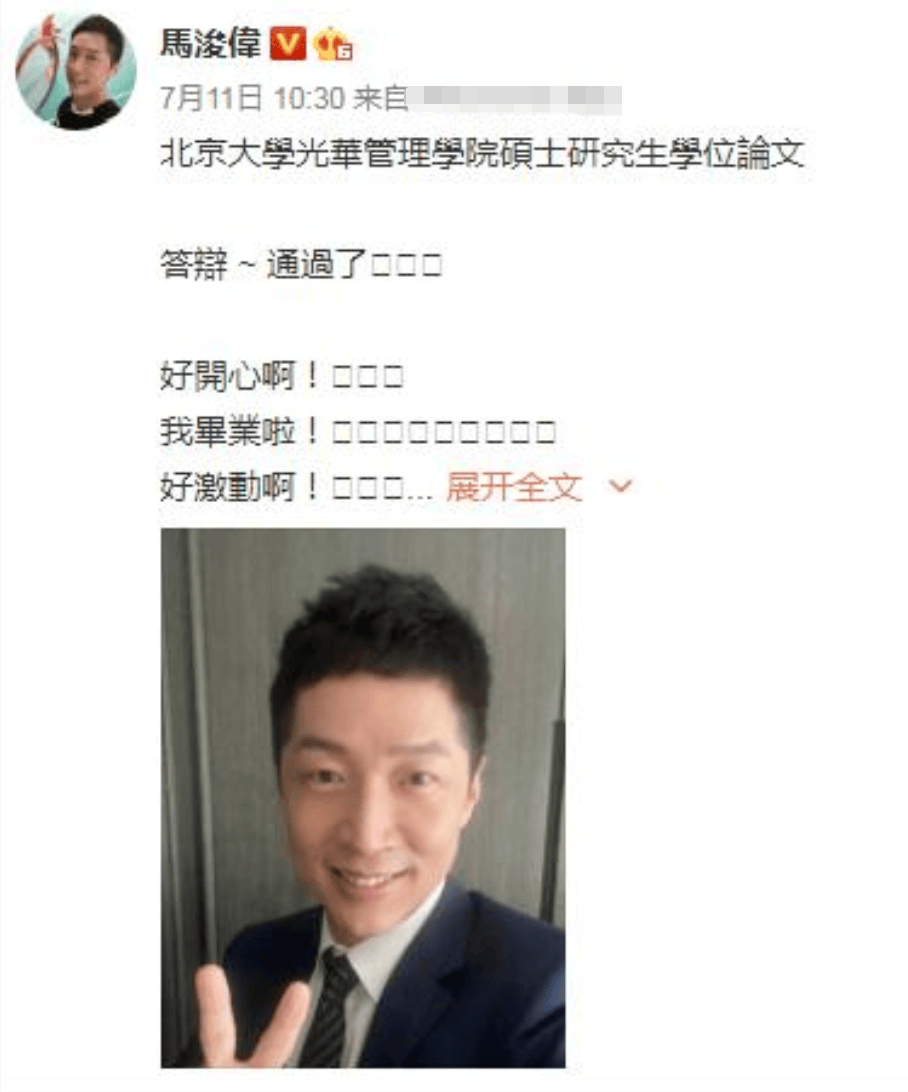

没上成大学,是他最大的遗憾。

2018年,47岁的他考入北京大学光华管理学院EMBA班,每月飞北京上课,16个模块全勤完成,3万多字的论文相似率仅0.77%。

他淡淡地说:“这是课程,不是学位。”谦虚,却掩不住他的认真与坚持。

北大毕业,他马上报读香港浸会大学中医药课程——母亲生病的22年里,他收集了两本厚厚的中医食疗笔记。“学医,不是为成医,而是为成全。”

除此之外,他还拿到SCA咖啡师文凭,创立咖啡品牌;创办教育培训机构,出版教辅书;自编自导电影《生前约死后》,把自己走出抑郁的经历写进故事。

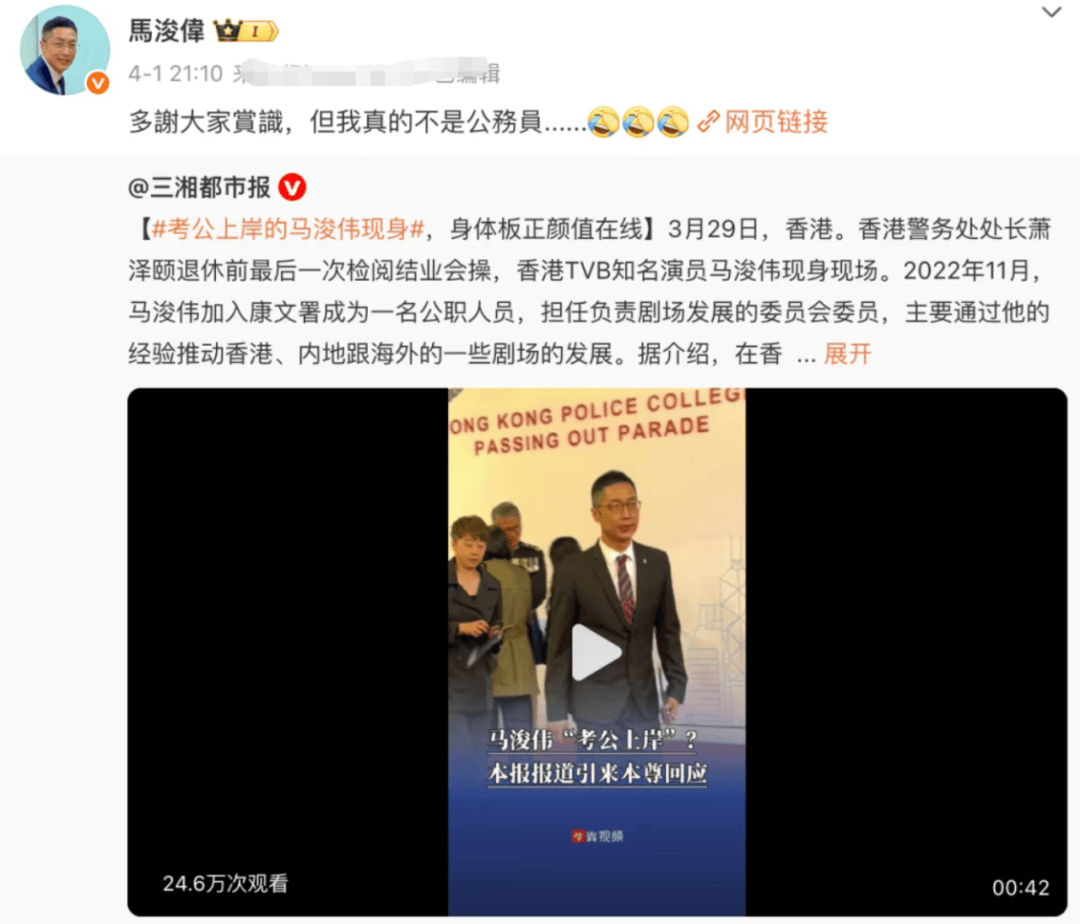

而就在他多线开花的同时,一场“考公”传闻悄然发酵。

2022年11月,他被香港康文署委任为剧场发展委员会委员。

这个“公职人员”的头衔,被不少内地网友误解为“考公成功”。

直到他本人出面解释——公职人员和公务员是两码事,这是政 府委任的义工职位,没有薪酬,目的是用自己的经验推动剧场发展。

如今,他还担任香港艺术发展局委员、新城广播行政总裁等职务,横跨演艺、教育、传媒多个领域。

事业如此充实,可他的感情世界,却依旧空白。

如今的马浚伟,54岁,依然单身。他说自己并不是不相信爱情,只是觉得,人生的圆满,不一定要靠婚姻。

他的日程表排得满满当当,每天随身带书和平板,空隙就学习、构思、写作。

外表依然少年感十足,但他心底的沉淀,早已历经风雨。那些黑暗时刻,最终都被他熬成了光。

从屋邨仔到“最帅康熙”,从舞台被嘘到北大毕业,他用半生打磨出一种力量——不向生活缴械。

他经历过失去与绝望,但始终把自己拉回阳光下。

“我不怕输,但我想赢。”

赢的不是世俗眼里的成功,而是赢回那个,热爱生活、不惧风雨的自己。

人生的牌,不论好坏,只要你敢出手,就有机会打成王炸。